История создания

Постановление СМ СССР о создании Лаборатории «В» подписано 19 декабря 1945 г. Приказом МВД СССР от 27 апреля 1946 г. Лаборатория «В» изначально создавалась как первая в СССР научно-исследовательская организация, предназначенная для создания энергетических реакторов. Уже в 1946 – начале 1947 гг. в Лаборатории проводится изучение возможности создания «урановой машины с обогащенным ураном и легкой водой», дающей энергию «в технически применимом количестве». В 1947 г. А.И. Лейпунский поручает ей «выяснение проблем, связанных с модельными опытами на урановых котлах с бериллием как тормозящим веществом».

Постановление СМ СССР о создании Лаборатории «В» подписано 19 декабря 1945 г. Приказом МВД СССР от 27 апреля 1946 г. Лаборатория «В» изначально создавалась как первая в СССР научно-исследовательская организация, предназначенная для создания энергетических реакторов. Уже в 1946 – начале 1947 гг. в Лаборатории проводится изучение возможности создания «урановой машины с обогащенным ураном и легкой водой», дающей энергию «в технически применимом количестве». В 1947 г. А.И. Лейпунский поручает ей «выяснение проблем, связанных с модельными опытами на урановых котлах с бериллием как тормозящим веществом».

Кадры

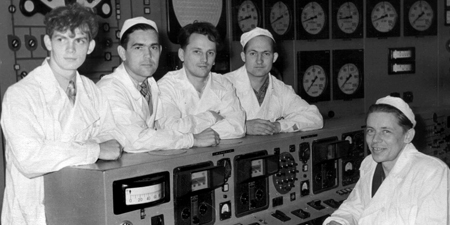

В конце 1949 – начале 1950 гг. на постоянную работу в Лабораторию «В» переходят известные советские ученые А.И. Лейпунский (ученик академиков А.Ф. Иоффе и Н.Н. Семенова, один из первых физиков-ядерщиков в стране) и Д.И. Блохинцев (московская физическая школа). Блохинцев 21 июля 1950 г. возглавил Лабораторию «В» и стал ее первым директором-ученым. А.И. Лейпунский создал в Лаборатории «В» выдающуюся научную школу в области ядерной и реакторной физики и техники, яркими представителями которой стали Б.Ф. Громов, О.Д. Казачковский, П.Л. Кириллов, Л.А. Кочетков, В.А. Кузнецов, В.В. Орлов, В.Я. Пупко, В.И. Субботин, Г.И. Тошинский, М.Ф. Троянов, Л.Н. Усачев, В.В. Чекунов и многие другие.

А.И. Лейпунский считал, что «руководитель не только должен быть хорошим ученым (это обязательно), но и человеком, … важны такие человеческие свойства, как доброжелательность, щедрость ума, настойчивость и организованность…»). Такой подход позволял молодым ученым ощутить собственную значимость, личную ответственность за порученное дело и свободу в выборе путей решения задачи.

Научные направления

В 1949 – начале 1950-х годов Лейпунский организует предварительные расчеты по реакторам с различными активными зонами, теплоносителями, защитой и т. п., взяв значительную часть этой работы на себя. Все это позволяет ему составить представление о будущей программе развития института и выделить основные направления его самостоятельной научной деятельности (реакторы на быстрых и промежуточных нейтронах). В то же время Д.И. Блохинцев соглашается с предложением И.В. Курчатова о передаче Лаборатории «В» работ по созданию Первой АЭС (реактор на медленных нейтронах), и программа А.И. Лейпунского дополняется еще одним направлением.

В 1949 – начале 1950-х годов Лейпунский организует предварительные расчеты по реакторам с различными активными зонами, теплоносителями, защитой и т. п., взяв значительную часть этой работы на себя. Все это позволяет ему составить представление о будущей программе развития института и выделить основные направления его самостоятельной научной деятельности (реакторы на быстрых и промежуточных нейтронах). В то же время Д.И. Блохинцев соглашается с предложением И.В. Курчатова о передаче Лаборатории «В» работ по созданию Первой АЭС (реактор на медленных нейтронах), и программа А.И. Лейпунского дополняется еще одним направлением.

Усилиями А.И. Лейпунского и Д.И. Блохинцева в 1950-е годы была окончательно сформирована долгосрочная программа научной деятельности института. Ее основные направления:

- Реакторы на тепловых нейтронах для АЭС;

- Реакторы на быстрых нейтронах для АЭС;

- Реакторы для ядерных энергетических установок подводных лодок;

- Реакторы для ядерных энергетических установок космического назначения.

Слагаемые успеха

Работы по этим направлениям опирались на фундаментальные исследования в области ядерной физики, пионерские исследования в области технологии, материаловедения, теплофизики и других областей атомной науки и техники, а также на созданную институтом мощную экспериментальную базу. Комплексность института, заложенная его основателями, позволяла успешно решать задачи по созданию новой техники.

Первая АЭС и реакторы для АЭС

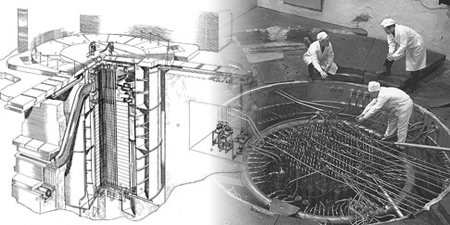

12 июня 1951 года выходит Постановление СМ СССР о сооружении на территории Лаборатории «В» опытной электрической станции (установки В-10). По предложению И.В. Курчатова 27 июня 1951 года в Лабораторию «В» были переданы все имеющиеся проектные материалы по уран-графитовому реактору с водяным охлаждением. 12 июля 1951 года Постановлением СМ СССР на Лабораторию «В» возложена задача по разработке и сооружению АЭС с водяным охлаждением.

Люди

Основные физические расчёты реактора проводились группой М.Е. Минашина в отделе А.К. Красина. С другой важнейшей задачей – созданием тепловыделяющего элемента (твэла) – блестяще справились В.А. Малых и коллектив технологического отдела Лаборатории «В». Разработкой твэла занималось несколько смежных организаций, но только вариант, предложенный В.А. Малых, показал высокую работоспособность. Поиск конструкции был завершён в конце 1952 г.

В 1951 г. началось строительство здания атомной станции. Начальником строительства был назначен П.И. Захаров, главным инженером объекта – Д.М. Овечкин.

Пуск

В начале 1954 г. началась проверка и опробование различных систем станции. Вспоминая о пуске, Д.И. Блохинцев писал: «Постепенно мощность реактора увеличивалась, и наконец где-то около здания ТЭЦ, куда подавался пар от реактора, мы увидели струю, со звонким шипением вырывавшуюся из клапана. Белое облачко обыкновенного пара, и к тому же еще недостаточно горячего, чтобы вращать турбину, показалось нам чудом: ведь это первый пар, полученный на атомной энергии... Наше ликование разделял и И.В. Курчатов, принимавший участие в работе в те дни... 26 июня 1954 г., в вечернюю смену, в 17 час. 45 мин. Первая в мире атомная электростанция встала под промышленную нагрузку.»

Реакторы на тепловых нейтронах

Работы по тепловым реакторам для Белоярской АЭС (они получили название АМБ) начались уже в конце 1954 – начале 1955 гг., как естественное продолжение работ по Первой АЭС. В истории атомной энергетики мира реакторы АМБ остались как первый и единственный пример разработки и эксплуатации реакторов с ядерным перегревом пара. Опыт создания и эксплуатации этих реакторных установок позднее был использован для создания мощных серийных установок РБМК, а также установок малой мощности для Билибинской АТЭЦ.

Малая атомная энергетика (водно-водяные реакторы)

Практически одновременно с работами по созданию мощных АЭС были начаты исследования и разработки в области малой атомной энергетики для обеспечения электроэнергией и теплом населения и промышленности в районах Севера. В октябре 1956 г. Совет Министров СССР принял решение о начале в нашей стране работ по созданию атомных станций малой мощности. Для отбора наиболее перспективных решений в ФЭИ был проведён широкий поиск, выполнено около двадцати аванпроектов с различными типами реакторов. В результате было принято решение о создании первой АЭС малой мощности (электрическая мощность 1,5 МВт) с корпусным водо-водяным реактором.

Билибинская АТЭЦ

Идея создания Билибинской АТЭЦ была выдвинута учеными ФЭИ и поддержана руководством отрасли. Начало проектирования относится к 1963 г. В соответствии с разработанным проектом БАТЭЦ состоит из четырех блоков, каждый из которых в номинальном режиме рассчитан на выработку 12 МВт. Разработанные для этой станции реакторы ЭГП-6 являются водо-графитовыми канальными, по типу реактора Первой АЭС. Последовательный пуск четырех блоков состоялся в 1973-1976 гг. Большой вклад в создание БАТЭЦ внесли М.Е. Минашин, А.В. Бондаренко, Д.М. Овечкин, В.В. Долгов, А.А. Ваймугин, Н.Т. Белинская, О.В. Комиссаров, П.А. Николенко, В.Н. Шарапов и др.

Реакторы на быстрых нейтронах

Ведущая роль в разработке основ и создании первенцев ядерной энергетики на быстрых нейтронах в Советском Союзе, безусловно, принадлежит Физико-энергетическому институту. Основы этого направления заложил А.И. Лейпунский. В июне 1950 г. он подготовил аналитическую записку для НТС ПГУ «Системы на быстрых нейтронах», в которой, как сказал один из ветеранов института, «есть всё, над чем нам пришлось потом долгие годы работать». Практически эта записка послужила обоснованием (в первом приближении) возможных характеристик реактора и программой научно-исследовательских работ на будущее.

Ведущая роль в разработке основ и создании первенцев ядерной энергетики на быстрых нейтронах в Советском Союзе, безусловно, принадлежит Физико-энергетическому институту. Основы этого направления заложил А.И. Лейпунский. В июне 1950 г. он подготовил аналитическую записку для НТС ПГУ «Системы на быстрых нейтронах», в которой, как сказал один из ветеранов института, «есть всё, над чем нам пришлось потом долгие годы работать». Практически эта записка послужила обоснованием (в первом приближении) возможных характеристик реактора и программой научно-исследовательских работ на будущее.

В 1955 г. был пущен первый в нашей стране экспериментальный реактор на быстрых нейтронах БР-1 (реактор нулевой мощности на металлическом плутонии). В июне 1959 г. реактор БР-5 был выведен на проектную мощность 5 МВт. Работа этого реактора, в котором был впервые использован натриевый теплоноситель, дала уникальный опыт по технологии радиоактивного натрия, по физике реактора, по стойкости конструкционных и топливных материалов.

БН-350

В 1960-1964 гг. в ФЭИ были разработаны эскизный и два технических проекта реактора БН-350 с натрием в качестве теплоносителя. Как пишет В.В. Орлов, на этом этапе «нашими первыми задачами были обеспечение научного руководства проектированием и сооружением БН-350, выполнение программы его расчётных, экспериментальных и инженерных обоснований, одновременно с работами по проектированию БОР-60 и расчётными исследованиями большого (по тем временам) быстрого реактора БН-600. Масштаб и ответственность задач требовали расширения исследований и опытных работ, экспериментальной базы, привлечения новых людей и коллективов...»

Реакторы на быстрых нейтронах БОР-60, БН-600

С 1973 г. основной объём исследовательских работ в ФЭИ по быстрым реакторам перемещается в сторону реактора БН-600, исследования по которому велись с 1963 г. В 1965-1968 гг. была разработана новая концепция БН-600. В обоснование параметров этого реактора была создана опытная АЭС с реактором БОР-60, пуск которой состоялся в 1969 г. в Димитровграде. Реактор БН-600 явился третьим энергоблоком Белоярской АЭС. Физический пуск реактора осуществлён в феврале 1980 г. После процесса освоения, в декабре 1981 г., блок был выведен на проектный уровень мощности.

Реакторы для подводных лодок

По инициативе А.И. Лейпунского работы по созданию транспортных ядерных установок были начаты в Лаборатории «В» еще в 1949 г.

9 сентября 1952 г. вышло подписанное И.В. Сталиным Постановление СМ СССР о создании атомной подводной лодки.

Выполнение основных работ по ядерной энергетической установке (ЯЭУ) наряду с Курчатовским институтом поручалось Лаборатории «В». Постановлением Совмина на Лабораторию «В» было возложено выполнение расчетно-теоретических работ, разработка твэлов, сооружение и испытание опытного реактора подводной лодки.

В октябре 1952 г. Блохинцев уже докладывал о проведенных в Лаборатории «В» первых предварительных расчетах и предложил для обсуждения два варианта: «а) Технологическую схему на основе реактора АМ с перегревом пара внутри реактора, разработанную в отделе тов. А.К. Красина и б) Схемы с применением металлического охлаждения, разработанные в отделе тов. Лейпунского А.И.»

Таким образом, уже с самого начала в Лаборатории «В» рассматривались два варианта ЯЭУ для подводных лодок: с водным теплоносителем и жидкометаллическим теплоносителем свинец-висмут.

Как вспоминает главный конструктор ЯЭУ Н.А. Доллежаль: «Этот вариант (сплава свинец-висмут как теплоносителя для ядерных реакторов) особенно поддерживал Д.И. Блохинцев, в то время директор Лаборатории «В» в Обнинске, где академик Александр Ильич Лейпунский работал над вопросами использования техники быстрых нейтронов. Его идея заключалась в том, что можно создать ядерную энергетическую установку для подводной лодки, в реакторе которой в качестве теплоносителя использовался бы жидкий металл (например, сплав свинца и висмута), и он мог нагреваться до достаточно высокой температуры без создания давления. А.И. Лейпунский был выдающимся ученым, и сомневаться в серьезности его предложений оснований не было».

Стенды

В 1953 г. на базе Лаборатории «В» приступили к строительству полномасштабных стендов-прототипов ЯЭУ с водяным охлаждением (стенд 27/ВМ) и жидкометаллическим охлаждением (стенд 27/ВТ), которые были введены в эксплуатацию соответственно в 1956 и 1959 гг. Эти стенды представляли собой реакторные и турбинные отсеки атомных подводных лодок.

В 1953 г. на базе Лаборатории «В» приступили к строительству полномасштабных стендов-прототипов ЯЭУ с водяным охлаждением (стенд 27/ВМ) и жидкометаллическим охлаждением (стенд 27/ВТ), которые были введены в эксплуатацию соответственно в 1956 и 1959 гг. Эти стенды представляли собой реакторные и турбинные отсеки атомных подводных лодок.

Первая подводная лодка (проект 645)

Первая советская крейсерская атомная подводная лодка К-27 (проект 645) с ЯЭУ, охлаждаемой жидким металлом, в 1963 г. успешно прошла государственные испытания. В 1964 г. она совершила дальний поход в экваториальную Атлантику, во время которого (впервые в советском ВМФ) без всплытия в надводное положение прошла 12 278 миль за 1240 ходовых часов (51 сутки). От Лаборатории «В» в этом уникальном походе участвовал один из создателей ЯЭУ, главный инженер стенда 27/ВТ К.И. Карих.

Атомная подводная лодка проекта 705

Важнейшим элементом паропроизводящей установки новой лодки был ядерный реактор с теплоносителем свинец-висмут, разработанный под научным руководством ФЭИ. Новый реактор с жидкометаллическим теплоносителем позволял сократить водоизмещение, диаметр прочного корпуса и длину подводной лодки, увеличить скорость подводного хода. Особое место в освоении реакторов со свинцово-висмутовым теплоносителем заняла проблема технологии этого теплоносителя. Под этим словосочетанием понимаются методы контроля и поддержания требуемого качества теплоносителя и чистоты первого контура в ходе эксплуатации реакторной установки.

Первая крейсерская подводная лодка нового типа К-64 в декабре 1971 года была принята в опытную эксплуатацию. Малые размеры подводных лодок проекта 705, значительный диапазон глубины погружения, высокая скорость полного хода позволяли ей осуществлять маневрирование на максимальной скорости, невозможное для всех других типов подводных лодок, и даже уходить от противолодочных торпед. Корабли этого проекта за свои скоростные и маневренные качества были занесены в «Книгу рекордов Гиннеса».

Ядерные ракетные двигатели (ЯРД)

Начало

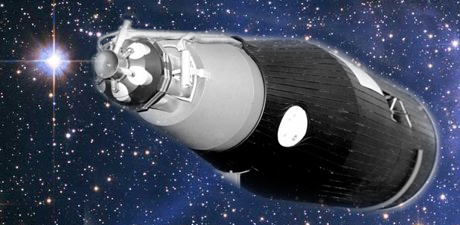

В 1990-е годы американцы были поражены, когда выяснилось, что единственные в мире ядерные энергетические установки, выведенные в космос, созданы не в Курчатовском институте (где их разработки не были доведены до летных испытаний), а в Обнинске, в Физико-энергетическом институте. В США работали над решением тех же задач и знали, что это – установки наивысшей сложности, так как они объединяют в себе две самые технически сложные отрасли: космическую и реакторную.

Работы по созданию ядерных реакторов для летательных аппаратов были начаты в Лаборатории «В» в начале 1950-х годов.

Люди

Инициаторами работ по ракетным двигателям были молодые и талантливые ученые И.И. Бондаренко и В.Я. Пупко. Подчеркнем, что эти двое, вчерашние выпускники МГУ, всего пару лет назад появившиеся в Лаборатории «В», стали заниматься разработкой своей идеи по своей же собственной инициативе, на первых порах – в свое свободное время, т. е. по вечерам и по ночам, невзирая на крайнюю загруженность основной работой. Вот так и было положено начало работам «по космосу» в институте.

Они же выполнили первые оценочные характеристики ЯРД для баллистических ядерных ракет.

Разработка ЯРД

В 1956-1965 гг. в ФЭИ совместно с ОКБ-456 (В.П. Глушко) и НИИ-1 (М.В. Келдыш) были рассмотрены варианты двигательных и испытательных реакторов с различными замедлителями и выработаны оптимальные способы и пути решения проблемы разработки ЯРД.

Одним из направлений разработок ядерных двигателей для летательных аппаратов в ФЭИ явились начатые в 1954 г. исследования по возможности создания авиационных ядерных силовых установок (АЯСУ) с жидкометаллическим теплоносителем (натрий, литий) в реакторном контуре.

Одним из направлений разработок ядерных двигателей для летательных аппаратов в ФЭИ явились начатые в 1954 г. исследования по возможности создания авиационных ядерных силовых установок (АЯСУ) с жидкометаллическим теплоносителем (натрий, литий) в реакторном контуре.

Бортовые космические ЯЭУ

Исследования по этой проблеме в ФЭИ начались в 1956 г., когда стало известно, что в ОКБ-1 (С.П. Королев) разрабатывается ракета-носитель Р-7, способная вывести на орбиту искусственного спутника Земли относительно большой груз. У сотрудников ФЭИ во главе с И.И. Бондаренко возникла идея о возможности запуска в космос спутника, имеющего на борту ЯЭУ. Идея была поддержана А.И. Лейпунским. С.П. Королев также поддержал это предложение.

ЯЭУ БУК

Космическая термоэлектрическая установка получила наименование ЯЭУ БУК. Для нее был разработан малогабаритный ядерный реактор на быстрых нейтронах с находящимся вне реактора термоэлектрическим генератором на полупроводниках.

Физика реактора отрабатывалась в ФЭИ на специально созданном критическом стенде, а твэлы испытывались на ресурс в ампульном канале реактора Первой АЭС.

Первые летные испытания состоялись 3 октября 1970 г. на космическом аппарате «Космос-367». Всего было выполнено 33 запуска ЯЭУ БУК в космос на околоземные орбиты.

ТОПАЗ

Параллельно в институте были проведены широкие исследования по созданию реактора-преобразователя с более перспективным – термоэмиссионным – принципом прямого преобразования энергии. Термоэмиссионное преобразование по сравнению с термоэлектрическим позволяет увеличить КПД, повысить ресурс и улучшить массогабаритные характеристики энергоустановки и космического аппарата в целом. В результате в ФЭИ был создан первый в мире термоэмиссионный реактор-преобразователь на промежуточных нейтронах ТОПАЗ.

Первый летный образец ЯЭУ ТОПАЗ был запущен в космос в качестве бортового источника электропитания на спутнике «Космос-1818» 2 февраля 1987 г. Ядерная энергоустановка проработала в космосе около полугода, до исчерпания имеющегося на борту запаса цезия. Второй образец ТОПАЗ (на «Космосе-1876») был запущен 10 июля 1987 г. на безопасную орбиту 813/797 км. Он проработал на этой орбите около года.